『サクッとわかる ビジネス教養 行動経済学』 阿部誠 新星出版社

こんな人に読んで欲しい

節約したいけどできていない人、ムダづかいが多いなあと思っている人

マーケティングを学びたい人、ビジネスを学びたい人

行動経済学初心者でも、絵や図、グラフなど見やすく分かりやすいので、難しい用語や知らない用語も、十分理解できました。

本を読んで覚えておきたいと思ったポイントをまとめましたので、参考にしてください。

行動経済学とは

行動経済学ってなーに?

行動経済学=心理学+経済学

伝統的な経済学は、「人間は常に超合理的、超自制的に意思決定し行動する」と言われていますが、実際は必ずしも合理的には行動していません。

実は人間は無意識のうちに動かされているのです。

行動経済学から得られること

- マーケティング

- マネジメント

- 自己実現

行動経済学を学ぶことで、ビジネスや自己実現にも活用することができます。

二重過程理論

二重過程理論とは心理学において意識と無意識の違った思考がどのような方法で生まれるかを説明した理論のことです。

ヒューステリック:直感、経験的

システマティック:熟考、合理的

行動経済学ではヒューステリックで、人は行動すると考えられます。

利用可能性 ヒューステリック

馴染みのあるものを選択する意思決定プロセスのこと

人は記憶に残っているものを信用します。

TV CMや、電車の吊り革広告などで頻繁に目にするものなど人の記憶に残るほど信用が上がっていき、買い物をする際に選んでしまいます。

企業はこれを繰り返す事でブランディングに役立ちます

選択的知覚:興味のある対象、意識している対象にのみ注意を向けること

興味のない商品のTV CMでも、好きなアイドルが出てきたら、注目して見てしまいます。

カクテルパーティー効果:人が大勢いる中でも相手の声だけをはっきり聞き取れる事

知らない人がたくさんいて、様々な話し声が聞こえていても、自分の話したい相手の聞き慣れた声ははっきり聞き取れます。

代表性ヒューステリック

代表的なものだけをみて全体を同様と結論づける考え方のこと

少数の法則:サンプルが少なくても確率を信じてしまうこと

5人に検証したうちの4人がダイエットに成功だとしても”8割成功”を信じてしまいます。

平均への回復:結果は平均値に収束すること

昨日の売り上げと今日の売り上げに差があったとしても、1ヶ月ごと見れば平均値を保っています。

初頭効果:第一印象

ピークエンドの法則:絶頂期と最後が思い出全体の印象を左右する

相手へのいい印象を残すために、初頭効果と、ピークエンドの法則を使い、第一印象・盛り上がった時の印象・最後の印象のみで、全体的によかったなと思わせることができます。

固着性ヒューステリック

自分の考えや思い込みに固執し、肯定的な情報を集めてしまうこと

ハロー効果:目立ちやすい特徴にひきずられて他の特徴に正確な評価を怠る

プラシーボ効果:知識が実際に効果を生み出すこと

新薬の効果を検証する時、効果がない薬(プラシーボ)と新薬を与え効果を検証したところ、どちらも症状が改善したことから、効果がなくても知識で効果を生み出すことができることを言います。

サンクスコスト効果:投資したお金や労力がもったいないと考え、損することをわかっていてもやめられないこと すでに投資して回収できない費用を埋設費用と言います。

フレーミング効果:表現の仕方が変わると印象が変わること

「我が社が生き残る可能性はわずかだ。」 (もう無理なのかもしれない。。。)

「我が社が生き残る可能性はゼロじゃない!」 (まだ可能性はある!!)

アンカリング効果:最初に受けた印象(アンカー)が後の判断に影響を与えること

テレビショッピングなどで最初に値段を言うことがアンカーとなり、その次に値下げされて言った値段を安く感じてしまいます。

極端の回避効果:極端を回避しようとすること

3択だと真ん中が選ばれやすくなります。

選ばせたい商品のメニューを3択にして真ん中を選ばせることをおとり効果と言います。

利用可能性ヒューステリック、代表性ヒューステリック、固着性ヒューステリックによって、考えて行動することとは裏腹に直感的に行動してしまいます。

時間的選好と社会的選好

時間的選好

現在に近いほど効用を大きく感じ、先のことほど小さく感じること

”今”の効果を過大に評価してしまいます。

社会的選好

社会の存在により影響を受けること

・スノッブ効果:人と同じものを避けようとする心の動き

・同調効果(バンドワゴン効果):周りの人と同じ行動を取ろうとすること

・ヴェンブレン効果:商品の実用的な効用だけでなく、価格や特別感に価値を見出すこと

・互恵性:自らコストを払って見返りを求める心理学的性質

業績を上げるように働いたらボーナスが増えると思って、仕事を頑張ることは、ボーナスという見返りを求めて、働くというコストを払っていることになります。

・利他性:相手の効用が高まることを純粋に喜ぶこと

互恵性とは真逆で、見返りを求めず相手に良いことをすることで自分が幸せに感じることです。

時間的選好、社会的選好をもとに、人は選び、行動します。

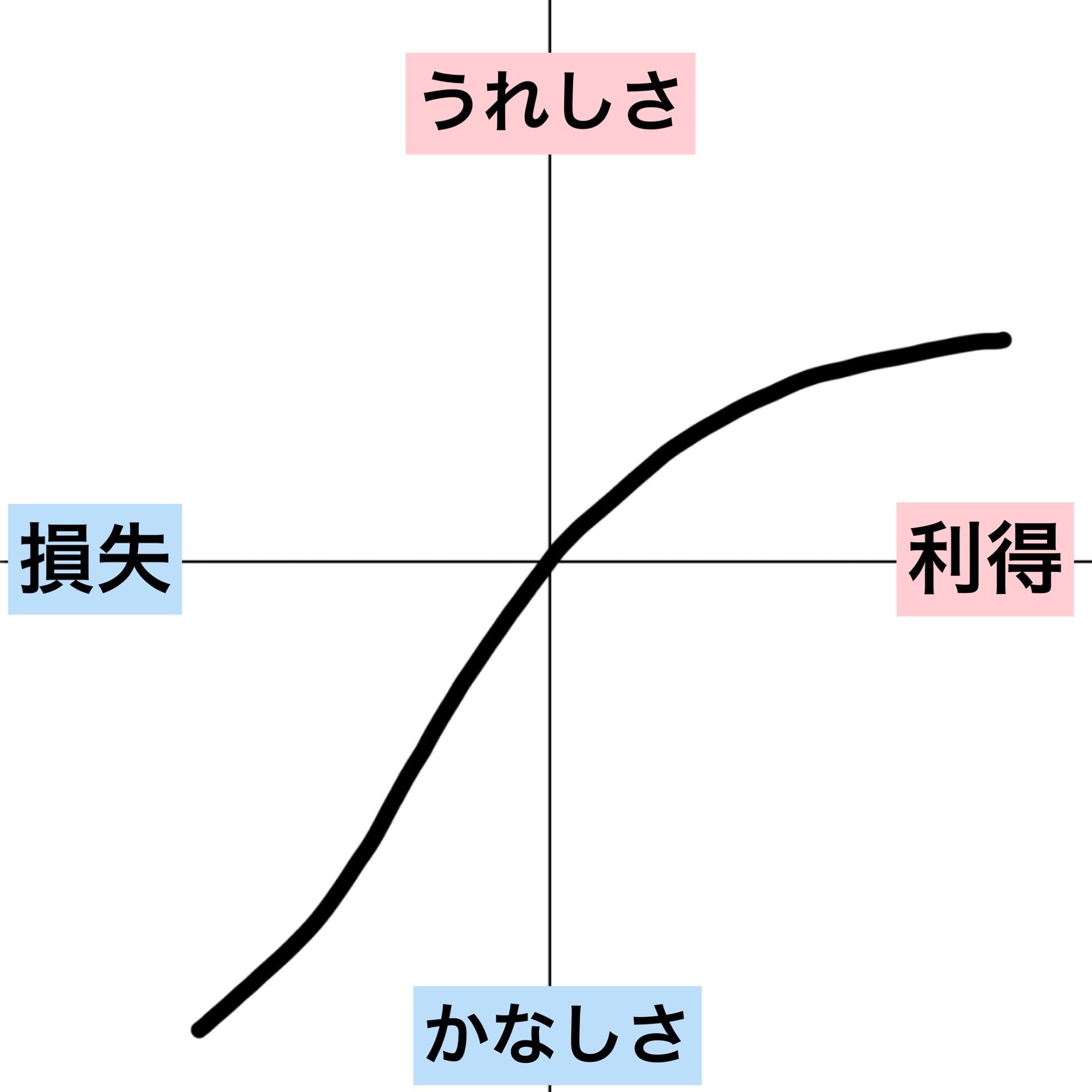

プロスペクト理論

価値関数

得よりも損を重く感じます。

リスク回避的:得をする時期待値は同じでもリスクを避けようとすること

リスク志向的:負けている時はリスクを取りやすくなる(大逆転をねらう)

ギャンブル好きの人はリスク回避的とリスク志向的がよくわかるかもしれませんね。

参照点:自分が想像していた基準点

コントラスト効果:対比によって参照点が変わること

入り口で30万円の時計を見るとそれが参照点となり、次の売り場で10万円の時計を見たときに「こっちは安いな」と感じます。

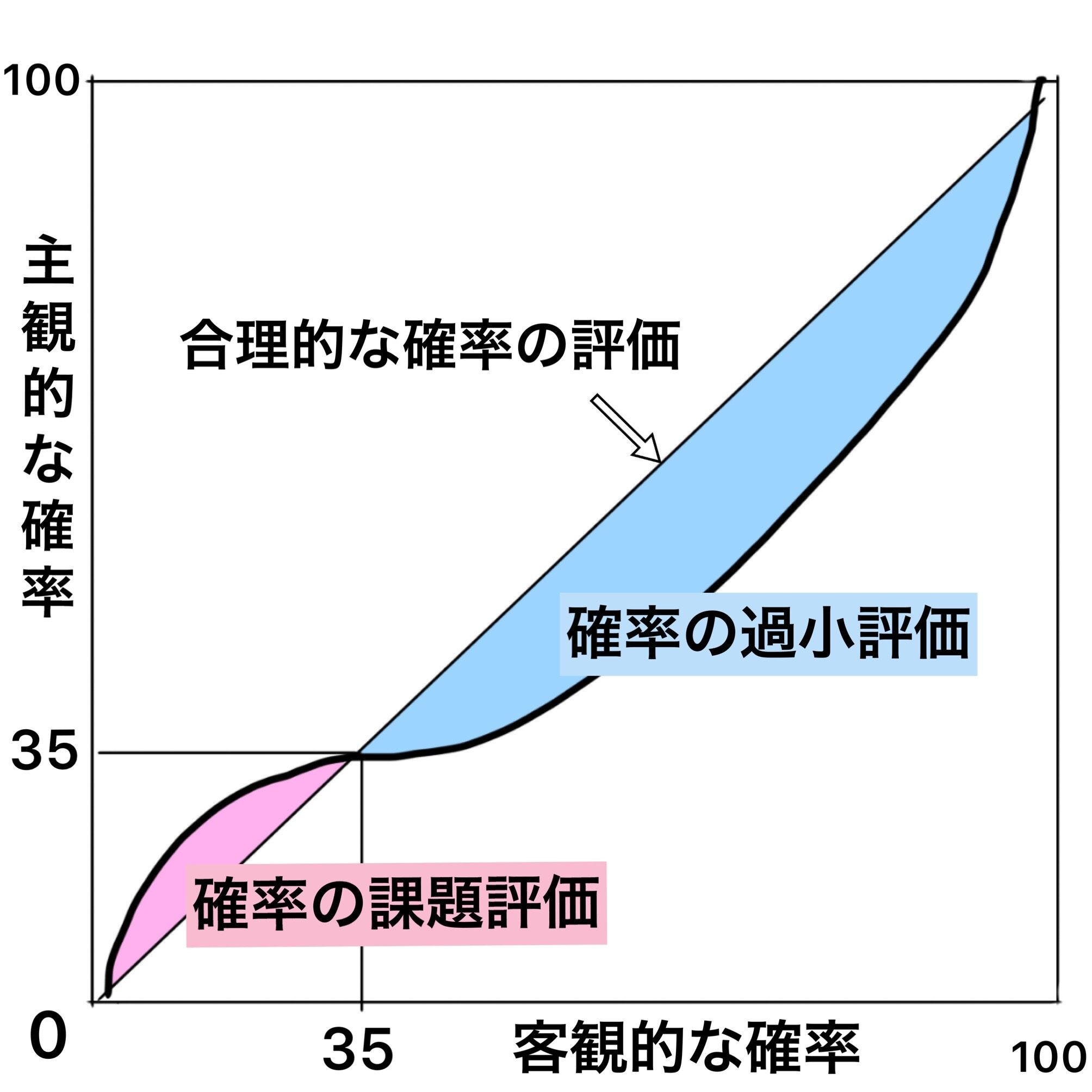

確率加重関数

確率を過小評価

合理的な価値の評価に対して、高い確率であるほど心理的には確率を過小に評価してしまいます。

「手術の成功率は99%です」と言われると「大丈夫かな?」と思ってしまいます。

確率を過大評価

合理的な価値の評価に対して、低い確率であるほど心理的には確率を課題に評価してしまいます。

宝くじの当たる確率はとても低いのに「当たりそう」と思ってしまいます。

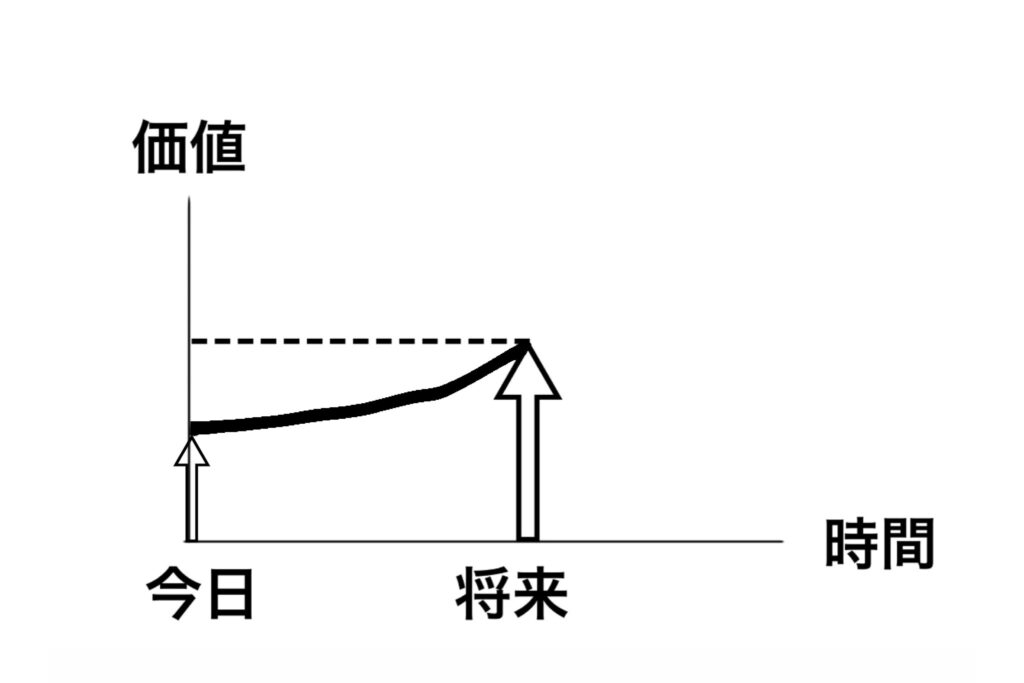

解釈レベル理論

対象や出来事に対する心理的距離の遠近が評価に影響すること

将来発生する事象について現在の時点で人が感じる価値は割引かれています。

目の前の利得・損失を大きく感じ、将来の利得・損失は小さく感じます。

未来よりも現在を重視すると選好の逆転が起きます。

お金を使う時

○前処理で選択肢を検討し、参照点を決めている

スーパーに行って瞬時にこの野菜は「買う」「買わない」と、この野菜が今日お買い得かそうでないかを判断できるのは、自分の中で参照点を日々決めているからです。

○メンタルアカウンティング(心理的勘定)心の口座

ハウスマネー効果:どのようにして得たお金かで使い方が変わること

自分で一生懸命働いて稼いだお金か、ギャンブルで勝って得たお金では、同じお金でも使い方が変わってきます。

マネジメントに応用

○期限に遅れがちな部下へ

フレーミング効果 「この課題の提出は1ヶ月後です」というのではなく、「この課題の提出まで4週間しかないけどよろしくね」と伝えると期間を意識して思い取り組むようになります。「ここまでを1週間ごとに提出してね」と細かく伝えるのもいいでしょう。全体で見たら同じ進捗でも、伝え方で相手の意識と行動は変わります。

○がん検診に

なかなかがん検診に来てもらえない時は、カクテルパーティー効果を使いましょう。チラシに「対象者のあなたへ!!」と来て欲しいターゲットを絞って記載すると、「自分のことか!」と自覚し、興味を持ってくれます。

○社員食堂に

デフォルト:あらかじめ選ばせたい方を初期設定にすること

デフォルトで食堂の入り口側から野菜を置いていきます。すると野菜を取ることが当たり前のようになりみんな野菜を食べるようになります。社員の健康は企業の健康!

ビジネスに応用

○取引を有利に進めたい時

初頭効果とピークエンドの法則を使って相手へのイメージをよくしましょう。長くだらだらと居座らないでイメージがいい状態でサッと帰ることが重要です。

○こちらに都合のいい選択をしてもらいたい時

おとり効果とハッタリで、損失回避性に訴えかけましょう。

○仕事を同僚に手伝って欲しい時

アンカリング効果でたくさん仕事があるのを見せておいて「これだけお願い」と頼みましょう。「それくらいなら」 と引き受けてくれるでしょう。

ハーディング効果:集団から離れたくない 「みんなにも手伝ってもらってるからお願い」と伝えましょう。

○一度断られた相手からYESをもぎ取りたい時

単純接触効果で何度も接触を試みることで親しみを感じ信用を与えることができます。何回も売りに行くのではなく、ただ会いに行くことがコツかもしれません。

同調効果でみんなからもYESをもらっていることを伝えましょう。「みんなもYESなら・・」とYESをもえるかもしれません。

なりたい自分になる

行動経済学を参考になりたい自分になるための具体的な方法は

- デメリットを見える化する

- 環境を整える

- SNSで報告する

- 小さな目標を作る

- ペナルティ宣言する

- ご褒美を用意する

行動経済学の心理を利用して行動を起こさせるようにすれば、なりたい自分になることができます。

読んだ感想

行動経済学を学ぶことで、人や自分の心理と行動について理解することができました。

行動経済学を利用することでビジネスにも応用できますし、すでにそれを利用されて、まんまと流されて行動しているなと感じました。

一番印象に残ったのは、おとり効果です。ポテトやジュースのS・M・LのサイズもMを選びがちだし、お料理のコースも3択だったら真ん中のコースを選びがちだなと思いました。

書ききれませんでしたが、もう一つ

保有効果:自分の持っているものに実際よりも高い価値を感じる

これも実生活で感じています。私は「新しいものを買ったら持っているものを捨てる」というルールを作って部屋に物が溢れないようにしているのですが、持っているものを捨てることができなすぎて、新しいものがなかなか買えません。ただ、節約にはすごくいいです。

無意識に動かされてしまっていることを知ることで、それを踏まえて合理的に動くことができると思います。

是非みなさんも行動経済学について学んで自分の行動を見直してみてください。

コメント